Scrittrice, attrice, giornalista, pioniera senza fanfara del femminismo letterario: Colette non ha mai chiesto il permesso. Ha raccontato il desiderio senza pornografia, la donna senza ideologia, il corpo senza filtri. E ha fatto tutto questo con uno stile che sembrava uscito dalla pelle stessa, non dalla mente: carnale, sfumato, tagliente come una carezza data con le unghie.

Colette non ha mai chiesto il permesso. Né per vivere, né per scrivere.

La sua prosa — fluida, febbrile, inafferrabile — si muove tra il corpo e la memoria, senza mai davvero posarsi. È la scrittura di chi non descrive la vita, ma la tocca.

E in ogni parola si sente un gesto, un odore, un’ombra che cambia luce.

Leggere Colette è come spiare qualcuno che si conosce bene, troppo bene, e che non si lascia mai del tutto guardare.

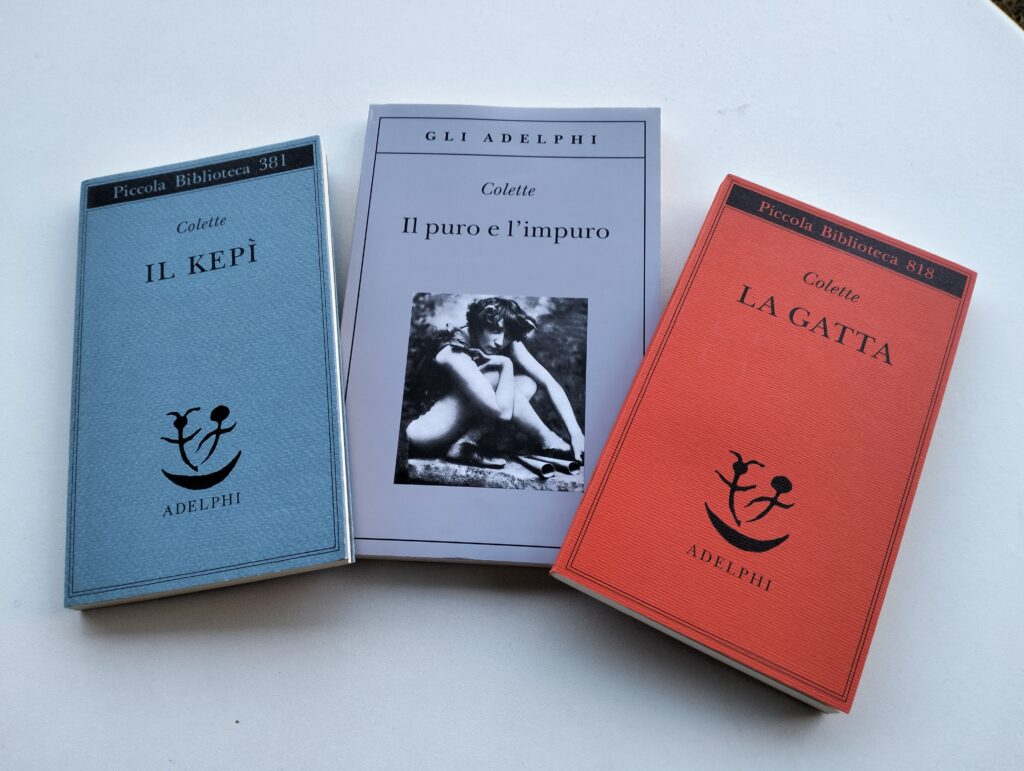

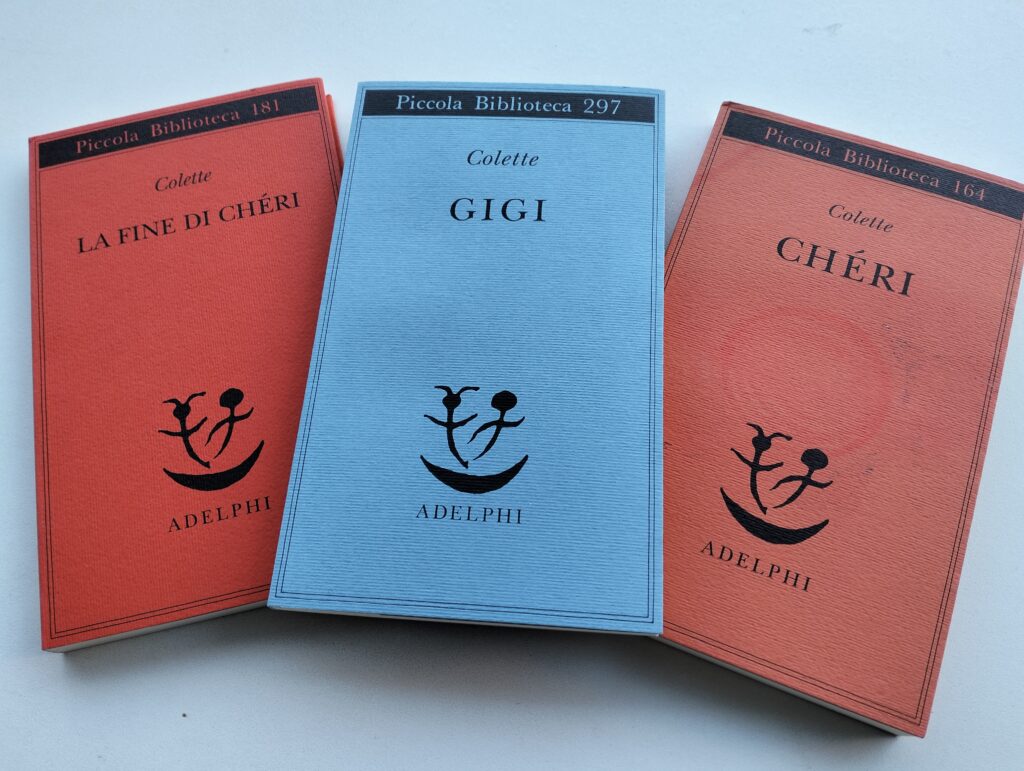

Sei romanzi (Adelphi), sei stanze diverse di una sola casa letteraria: quella dove la sensualità è intelligenza, l’amore è una minaccia, e la verità è sempre nascosta nel dettaglio più trascurabile.

📚 1. Il puro e l’impuro: lo stile come specchio delle illusioni

«Un giorno forse si riconoscerà che era il mio libro migliore», scrive Colette.

E non mentiva.

Ne Il puro e l’impuro, il corpo diventa teatro di apparenze, il desiderio un oggetto che cambia forma sotto lo sguardo dell’altro. Qui lo stile si fa specchio e fumo: pieno di sfumature, ambiguità, evocazioni.

Non c’è giudizio, solo osservazione — lucida, fredda, carnale.

Colette usa la prosa come si accarezza una pelle sconosciuta: con curiosità, rispetto e una certa malizia.

🐈 2. La gatta: la scrittura dell’attaccamento

In questo romanzo breve ma feroce, Colette mette in scena l’impossibilità di diventare adulti senza tradire ciò che ci ha consolato da bambini.

Il rapporto tra Alain e la sua gatta Saha è quello tra l’uomo e la parte più intima del suo essere: silenziosa, felina, incondizionata.

Lo stile? Teso come un pelo d’animale che si rizza al minimo segnale di pericolo.

Ogni frase è lieve ma carica di tensione, come se anche la punteggiatura fosse sul punto di graffiare.

🎭 3. Il kepì: il travestimento come verità

Qui Colette gioca. Con i personaggi, con la finzione, con lo stesso atto del narrare.

Ne Il kepì, il gioco dell’identità si riflette in uno stile che si maschera di semplicità per poi svelarsi incredibilmente sofisticato.

Ogni oggetto — una cancelleria, una stoffa, una bugia ben raccontata — diventa portale verso qualcos’altro.

Lo stile si piega, si dissimula, è una voce che cambia timbro per non farsi incastrare.

💎 4. Gigi: l’innocenza che sa più di quello che dice

Gigi non è solo una giovane ragazza. È un luogo di passaggio, un momento sospeso tra ciò che si è e ciò che si deve diventare.

Nel romanzo, Colette usa la scrittura come un ago da ricamo: preciso, irriverente, sempre un po’ crudele.

L’equilibrio tra fiaba e realismo è perfetto.

Lo stile è tutto non detto, sorrisi che celano scontri morali, bellezza come maschera sociale.

🌿 5. Chéri: lo stile come eco del tempo

Chéri è la parabola perfetta dell’amore visto da chi non ha più l’età per farsi illusioni, ma non ha smesso di sentire.

La scrittura in questo romanzo è musicale e malinconica, con un tempo interno tutto suo.

Ogni scena è un respiro trattenuto. Ogni battuta ha il sapore di qualcosa che forse non tornerà più.

Il corpo, l’età, la memoria: tutto è fragile, e per questo più potente.

🕰️ 6. La fine di Chéri: la bellezza che non salva più

Se Chéri è una sinfonia romantica, La fine di Chéri è la sua eco spenta.

Colette scrive come chi conosce il vuoto che resta dopo l’incanto, e non ha paura di raccontarlo.

La prosa è precisa, tagliente, quasi chirurgica nel sezionare il declino.

La sensualità non scompare: si trasforma in nostalgia.

Qui lo stile diventa quello che resta quando ogni illusione è caduta. Eppure, non c’è disperazione: solo una bellezza consapevole della propria fine.

✒️ Uno stile che respira

In tutti i suoi romanzi, Colette scrive con gli occhi aperti e i sensi vigili.

La sua lingua non è mai decorativa: è un corpo vivo che cambia temperatura, umore, voce.

Che parli d’amore, di gatti, di cortigiane o di adolescenti, la sua voce resta radicata nel reale, ma affacciata sull’intimità più profonda.

Non ci insegna a vivere: ci ricorda che sentire è già una forma di resistenza.